前回からの続き

tohutokonsome.hatenablog.com

さっそくセットアップを行なっていきます。

セットアップ

まず、OSをインスールする必要があります。

RaspberryPi3のOSインストールの選択肢にはいくつかあるみたいなので、以下のようにまとめてみました。

※XMind使ってみたんだけれども、思ったより使いにくかった。

※GUI版のOSが「RASPBIAN JESSIE WITH PIXEL」になってたので修正

今回は、一番標準っぽいNOOBSを使います。

以下の公式サイトからNOOBSをダウンロードします。

www.raspberrypi.org

ダウンロードしたOSをmicroSDカード移します。

RaspberyyPiはこのmicroSDカードが、そのままメインのストレージになるとのことです。

が、ここで問題発生。

microSDにデータってどうやっていれるんだろう。

なんなく本体のRaspberryPiにmicroSDカードを挿せばいいんじゃろう、ぐらいしか考えていませんでした。

OSが既に入っいる状態のmicroSDカードを挿す必要があるのね。

適当に調べてみると、microSDカードリーダーなるものが、100均で売っていることなので、

近所のセリアにダッシュしてきました。

無事、購入できたのでデスクトップPCからmicroSDにOSを移します。

いざ起動

ここでも、問題が二つ発生。

Raspberryの専用ケースがない

いろいろなサイトを見ると、Raspberry本体を保護するためのケースに入っている写真ばかり見る。

↓こういうの。

てっきり、本体を買うと付いてくるものだと思っていたのですが、どうやらそうではなかったみたい。

必須ではないとのことだけれども、万が一ということもあり、適当にケースをつくることにした。

Raspberryの箱をくり抜いただけの代物だが、ファミコンのカセットのパッケージを彷彿とさせるいい感じのものが出来上がった。

防御力はひどいと思われる。

ディスプレイが必要なのね

自分の中ではデスクトップPCからWiFIでRaspberryにssh接続して設定を行うイメージをもっていた。

なのでディスプレイはいらない、と勝手に思っていた。

なんだけれども、そもそもWiFiで接続するためにはRaspberryを起動してsshの設定を行う必要がある。

このことに気づいて、HDMIケーブルをまた買いにいかなくてはいけないのか、と絶望したのだけれども

幸いPS4でHDMIケーブルを使っていたので、そちらを拝借してテレビにつなげることにした。

マウスはデスクトップPCのものを拝借し、キーボードは余っているものがあったのでそちらを流用した。

(WindowsのデスクトップPCを買った際に、ちょっと良いキーボードを買おうと思いたち

結果Macのキーボードを買ってみるも使いこなせない、という悲しい歴史の遺物が役に立った。)

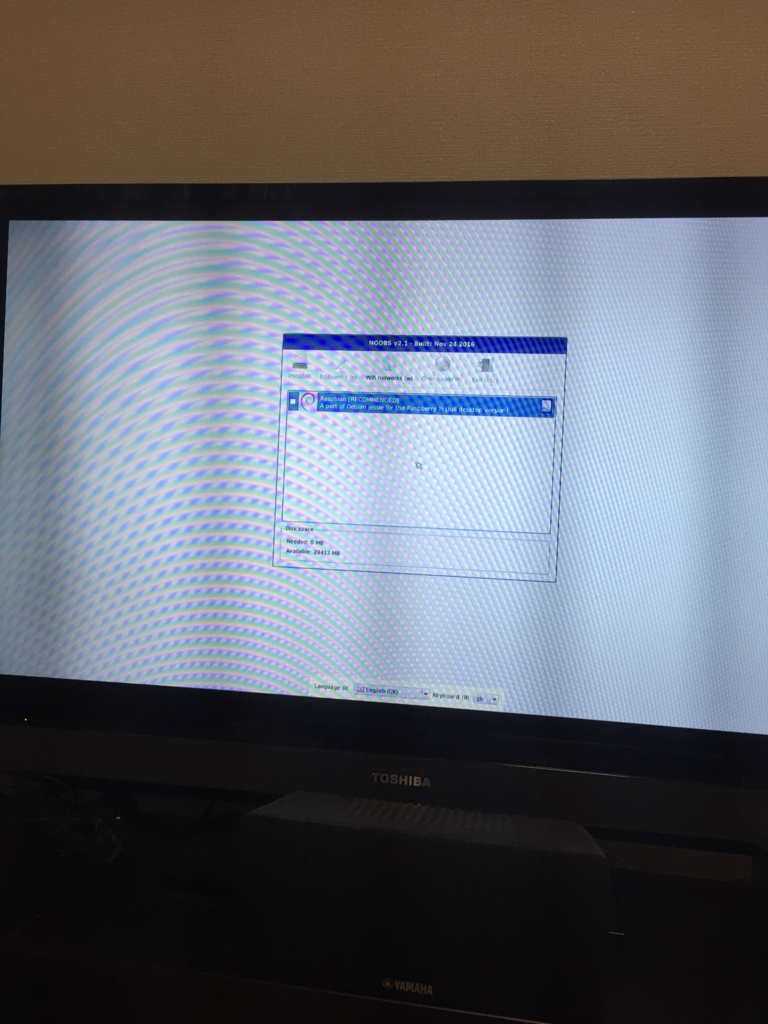

ようやく起動

電源をコンセントに挿すと、無事に起動。

特に手の込んだことをはまったくしなかったのに、なぜかえらい感動した。

ネットはWiFiトグルを挿して、デスクトップ画面からSSIDを選択したらあっさり繋がった。

SSHの設定もとくに難しいこともなかった。

これで普通に使えるようになった。

次回はモーターを動かすというところに挑戦していきたい。

(ただパーツを買いに秋葉原にまた行かなきゃいけなそうなので、平日は作業できなそう。)